Françoise Barré-Sinoussi (née en 1947)

Françoise Sinoussi naît le 30 juillet 1947 dans le 19ème arrondissement de Paris. Elle est l’enfant unique d’un foyer

modeste, sa mère étant femme au foyer et son père travaillant dans le bâtiment.

Sa passion pour les sciences du vivant apparaît probablement lorsque, jeune, elle passe ses vacances en Auvergne et observe les insectes pendant des heures.

Même le plus petit des insectes pouvait capter mon attention pendant des heures.

Cette appétence pour les sciences se reflète dans ses résultats : ses notes sont toujours brillantes dans cette discipline, mais côté langues et littérature, c’est plus compliqué. Sa méconnaissance de l’anglais lui porte préjudice plus tard pour son métier, ce qui la contraint de rattraper le retard acquis pendant de nombreuses années.

Françoise a besoin de donner du sens aux choses, de réfléchir sur des sujets concrets : c’est pourquoi les sciences lui plaisent tant comparativement à la philosophie dont les bases de réflexion sont plus abstraites. Pourtant, personne dans sa famille ne travaille dans le domaine scientifique. En fait, Françoise est la première à se rendre un jour à l’université.

En 1966, alors qu’elle a 19 ans, Françoise passe son baccalauréat : elle a un an de retard sur ses camarades car elle a

redoublé sa 3ème. Comme toujours, ses résultats en sciences du vivant étaient excellents, mais ses savoirs trop faibles dans les matières moins scientifiques. Après son bac, elle hésite entre médecine et biologie. Elle choisit finalement la biologie, pensant, à tort, que les études de médecine sont réservées aux riches et surtout qu’elles sont très longues. Elle s’oriente vers la faculté des sciences de l’université de Paris dans le but d’apprendre à faire de la recherche, ce qui l’attire vraiment. Cependant, les cours se résument surtout à de la théorie et la jeune femme ne comprend pas à quoi lui servira tout ce qu’elle apprend pour ses recherches futures : elle imagine difficilement en quoi consiste concrètement la recherche en laboratoire et commence à se demander si elle a choisi la bonne voie.

Effectivement, au temps de Françoise, les stages n’existent pas, de même qu’il est impossible pour les étudiants de

rencontrer des chercheurs afin de les interroger sur leur travail, lors de conférences, comme c’est le cas aujourd’hui. C’est un gros manque pour la jeune femme. Elle se met donc en quête d’un laboratoire d’accueil où elle pourrait travailler en tant que bénévole : pendant un an, elle envoie quantité de lettres, aussi bien dans des laboratoires publics que privés, puis, n’obtenant pas de réponse, elle commence à frapper directement aux portes d’universités et de laboratoires universitaires. Personne ne l’accepte. Dépourvue, elle se tourne vers une amie qui avait déjà effectué un stage dans un laboratoire de recherche sur le cancer : cette dernière la met en contact avec le laboratoire d’immunochimie de Jean-Claude

Luc Montagnier lors d’une conférence de presse à l’Institut Karolinska de Solna en 2008 – Il est le directeur de l’unité de Jean-Claude Chermann

Chermann situé à l’institut Pasteur. Miracle ! Cette fois-ci, Françoise est acceptée. Son stage devient vite une passion à temps plein : elle prend tellement de plaisir pendant ses heures en laboratoires qu’elle y passe davantage de temps qu’à la faculté. Cela ne l’empêche pas de réussir son DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies qui n’est plus délivré depuis 2000 et équivaut aujourd’hui à une deuxième année de Master) avec brio en 1972 grâce aux notes de camarades. Cette fois-ci, Françoise en est certaine : ce métier est fait pour elle ! Désormais, son chemin s’est éclairé, elle entrevoit l’intérêt de tous les cours théoriques qu’on lui dispense sur les bancs de l’université.

Aux côtés de Jean-Claude Chermann, elle travaille sur les rétrovirus chez les souris, au tout début des recherches à propos et commence à préparer sa thèse sur le même sujet. Dans le même temps, elle donne des cours sur les rétrovirus aux physiciens de Gustave Roussy, un institut de recherche sur le cancer, pour se faire de l’argent de poche. Désormais spécialiste du sujet, elle obtient son doctorat d’Etat en 1974, à l’âge de 27 ans, après avoir soutenu sa thèse bien plus tôt que la normale, c’est-à-dire après seulement deux ans de travail contre

7 à 10 ans le plus souvent. Pour se faire, elle n’a d’autre choix que de demander une dérogation à son université. Cette précipitation s’explique du fait que le président de l’Institut Pasteur, Jacques Monod (prix Nobel de médecine), décide de rapatrier tous les chercheurs des laboratoires de Garches (Hauts-de-Seine) dans les locaux de Paris. Jean-Claude Chermann fait donc comprendre à Françoise qu’elle doit se dépêcher d’achever sa thèse avant le déménagement car celui-ci va engendrer une désorganisation importante dans les recherches (un déménagement de cette importance nécessite l’arrêt des expériences ce qui aurait pu, à l’inverse, faire prendre beaucoup de retard à Françoise dans la préparation de sa thèse). Alors que la jeune femme est déjà loin d’être oisive, elle travaille jour et nuit afin de rendre sa thèse à temps : à force de nuits où elle ne dort que quatre heures, elle finit par parvenir au bout de son travail.

Après avoir obtenu son doctorat, elle reçoit une Bourse de la National Science Foundation et part effectuer une année

de recherches aux Etats-Unis en tant que stagiaire post-doctorante du National Cancer Institute : c’est une sorte de coutume dans le milieu de travailler sur un autre sujet d’études à l’étranger une fois le doctorat délivré. Elle reste cependant dans le domaine de la rétro-virologie et cherche à comprendre pourquoi certains rétrovirus sont contrôlés chez certaines espèces de souris et pas chez d’autres.

Là-bas, tout est plus facile car les financements des recherches sont bien plus

De gauche à droite, Luc Montagnier, Françoise Barré-Sinoussi et Jean-Claude Chermann, dans leur laboratoire de l’Institut Pasteur à Paris, 1984. ©Michel Clement pour l’AFP

importants : on ne regarde pas les dépenses, si vous avez besoin d’une molécule, il suffit de la demander et elle arrive comme par magie entre vos mains en quantité abondante. De plus l’organisation générale de la recherche est bien meilleure. Cependant, les jeunes chercheurs sont très peu accompagnés comparativement à la France, ils doivent se débrouiller seuls et apprendre à devenir autonomes.

Ce système crée une sorte de compétitivité scientifique entre chercheurs et chercheuses : il faut absolument que les recherches aboutissent à un résultat. Pendant cette “année de césure”, Françoise acquiert des connaissances techniques et technologiques et une expérience enrichissante du système de recherche américain qui est assez éloigné du nôtre.

Pour autant, la vie et le travail à la façon américaine ne la satisfont pas : elle préfère revenir dans un contexte

européen plus proche de sa propre vision et de sa culture. Depuis les Etats-Unis, elle fait une demande de poste à l’INSERM (établissement public subventionné par l’Etat qui finance les travaux scientifiques de ses fonctionnaires). Pour candidater dans cet institut, il faut présenter un dossier avec un sujet d’études et un laboratoire d’accueil pour effectuer les recherches en question. Trouver le laboratoire n’est pas une affaire bien compliquée : il était déjà convenu avec Jean-Claude Chermann qu’elle revienne travailler à ses côtés à l’Institut Pasteur. Pour ce qui est du sujet d’études, il s’agira d’identifier les relations rétrovirus-cancer chez les souris. Sa demande est retenue.

En 1978, Françoise Sinoussi épouse un certain Jean-Claude Barré, un ingénieur du son chez Radio France qu’elle avait rencontré pendant sa dernière année à l’université. Désormais, le couple se nommera “Barré-Sinoussi”.

En juin 1981, de l’autre côté de l’Atlantique, une équipe de chercheurs américains décrit pour la première fois le virus

du Sida. L’année suivante, des cliniciens téléphonent à l’Institut Pasteur : ils ont les premiers cas de Sida français. Ils interrogent l’Institut Pasteur sur la possibilité d’effectuer des recherches sur les éventuels liens entre les rétrovirus et le Sida. L’institut accepte la proposition et une équipe de scientifiques, dont Françoise fait partie, rencontre les cliniciens pour apprendre le peu que l’on sait de cette maladie nouvelle. Suite à l’entrevue, l’équipe est peu convaincue par l’hypothèse d’une relation entre le Sida et un éventuel rétrovirus : elle semble peu cohérente avec les symptômes des patients.

Le terme anglais AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), équivalant du terme français SIDA (Syndrome d’Immunodéficience Acquise) apparaît en 1982.

A la mi-janvier 1983, un échantillon de biopsie ganglionnaire d’un patient atteint du Sida à un stade relativement peu avancé parvient aux équipes de l’Institut Pasteur. Luc Montagnier met tout d’abord les cellules de l’échantillon en culture. Tous les deux à trois jours, les scientifiques effectuent des prélèvements dans les cellules pour constater la présence ou non d’un éventuel rétrovirus.

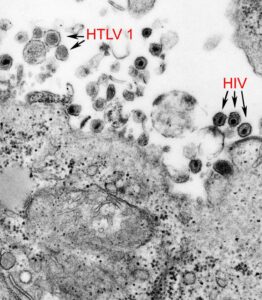

Mais très vite, on constate que les cellules meurent, ce qui affole l’équipe de chercheurs : il ne faudrait pas perdre le virus qu’ils ont sous la main. Cela leur permet cependant de comprendre que la mort des cellules est liée à la production du virus recherché dans cet échantillon : ledit virus est bien de la famille des rétrovirus. Les échantillons sont ensuite passés sous un microscope électronique afin d’identifier précisément le rétrovirus. Pendant trois mois, les échantillons sont passés en revue sous tous leurs angles et enfin, le rétrovirus recherché est localisé : les images électroniques confirment à l’équipe qu’ils ont bien affaire à un rétrovirus, bien que peu semblable à ceux qu’ils ont l’habitude d’étudier. Les résultats paraissent dans la revue Science du 20 mai 1983. Françoise Barré-Sinoussi et Jean-Claude Chermann.

Au centre, Jean-Claude Chermann et Francoise Barré-Sinoussi à l’Institut Pasteur en 1984. ©Michel PhilippoChermann, sous la direction de Luc Montagnier, viennent d’isoler un nouveau virus qu’ils baptisent LAV (Lymphadenopathy Associated Virus) et qui “pourrait être impliqué” dans le sida.

Le 23 avril 1984, la secrétaire d’État américaine à la Santé, Margaret Heckler, annonce que le spécialiste américain des rétrovirus Robert Gallo a trouvé la cause “probable” du sida, un rétrovirus baptisé HTLV-III.

Par la suite, on découvre que les malades atteints du Sida développent des anticorps contre le nouveau virus LAV. Reste cependant encore beaucoup de chemin pour prouver quoi que ce soit. De nombreux chercheurs de spécialités très variées sont mobilisés pour réaliser les différents tests : immuno-biologistes, biologistes moléculaires, cliniciens, etc. L’état d’urgence face à l’épidémie a été déclaré, c’est la course contre la montre dans les recherches. Et pour cause, car on estime que plus de 150 000 personnes dans le monde sont atteintes du Sida en 1989. On découvre peu après que la maladie se transmet par le sang, d’où une contamination accrue des enfants qui l’ont reçu par leur mère ou bien des patients qui ont bénéficié d’un don de sang et contracté le virus du donneur.

LAV et HTLV-III s’avèrent plus tard être le même virus. Il est baptisé Virus de l‘Immunodéficience

De gauche à droite, Jean-Claude Chermann, Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi co-découvreurs du premier virus à l’origine du Sida et du second VIH en 1986. ©Institut Pasteur

Humaine (VIH) en mai 1986. Un mois plus tard, une étude menée par l’équipe de l’Institut Pasteur en collaboration avec des médecins portugais sur un patient venu d’Afrique de l’Ouest est publiée dans la revue Science. Les chercheurs et chercheuses viennent d’identifier un nouveau type de Sida, cependant moins virulent que le premier. Cette nouvelle souche est dénommée VIH-2 (ce variant se propage surtout en Afrique de l’Ouest) et des tests de dépistage sont mis en place.

En 1986, le prestigieux prix américain Lasker distingue Luc Montagnier pour sa découverte du virus du Sida. Naît

alors une animosité entre Robert Gallo et les scientifiques de l’Institut Pasteur qui se disputent l’antériorité de la découverte. Le 31 mars 1987, un accord est signé entre la France et les Etats-Unis pour mettre fin au contentieux sur l’antériorité de la découverte du VIH : les revenus dus à cette découverte sont partagés. Cependant, après de nombreuses enquêtes, il sera reconnu que Robert Gallo était coupable de fraude scientifique.

Afin d’enrayer l’épidémie, les scientifiques de l’Institut Pasteur créent des tests sérologiques de dépistage du Sida

L’équipe complète de recherche sur le SIDA en 1985, avec Luc Montagnier, Françoise Barré-Sinoussi (au premier plan, bras croisés) et Jean-Claude Chermann. ©Institut Pasteur

dans le but de réaliser des études épidémiologiques. Impossible pour les laboratoires de produire ces tests à suffisamment grande échelle, alors on se met en relation avec Sanofi. Pour ne pas perdre de temps, les équipes de Sanofi s’installent directement dans les laboratoires de Pasteur et apprennent sur le tas : privé et public collaborent, plus de temps pour la guerre entre les deux

Les professeurs Luc Montagnier (à gauche), Jean-Claude Chermann (au centre) et Françoise Barré-Sinoussi posent avec un bocal contenant le virus LAV identifié comme étant celui du Syndrome d’Immunodéficience Acquise (SIDA) dans leur laboratoire de l’institut Pasteur. A Paris le 25 avril 1984, surlendemain de l’annonce de la découverte faite aux Etats-Unis. ©MICHEL CLEMENT pour l’AFP

clans. La commercialisation débute en 1985. Cette situation tout à fait inédite change totalement l’expérience de recherche des scientifiques de laboratoires : auparavant, ceux-ci n’avaient aucun contact avec l’extérieur, ni avec les patients, ni avec les cliniciens, ils travaillaient dans un cercle fermé. Avec l’épidémie de Sida, les différents secteurs de la médecine et de la recherche se mélangent : Françoise rencontre des patients infectés, des médecins et cliniciens. Désormais, elle doit définir ses axes de recherche en fonction non plus de ses besoins propres, mais de ceux prioritaires des malades. Alors, pour ne pas perdre de temps, on tente différents axes de recherche en même temps.

Le Sida a changé ma vision de faire de la recherche.

En 1987, la zidovudine (AZT), molécule inventée par des scientifiques du National Cancer Institute des Etats-Unis,

Françoise Barré-Sinoussi (au centre) avec une équipe de virologues à l’Institut Pasteur. ©Institut Pasteur

est commercialisée à grande échelle pour le traitement du Sida. Le médicament se révèle peu efficace et responsable de nombreux effets secondaires, notamment d’anémie, ainsi que de mutations de la maladie. Plus tard, en 1994, l’AZT est utilisé pour prévenir la transmission du virus de la mère à l’enfant. En 1996, le premier traitement efficace contre le VIH est mis en vente : il s’agit d’une trithérapie (association de trois médicaments pour augmenter leurs effets) qui associe notamment l’AZT à d’autres molécules. Il était temps, car l’OMS estime en 1999 que la mortalité due au Sida s’élève à 16 millions de personnes depuis les premiers cas détectés en 1981. Aujourd’hui, ce traitement a été grandement amélioré, principalement en termes d’effets secondaires.

C’était vraiment traumatisant. En tant que scientifique, je savais que nous n’aurions pas de traitement demain, car nous savons que la science a besoin de temps pour développer des médicaments. C’était terrible de voir les patients mourir et attendre autant de nous.

Le 6 octobre 2008, alors que Françoise se trouve en mission au Cambodge en tant que Coordinatrice Nord du site

ANRS (Agence Nationale de Recherche sur le Sida) en Asie du Sud-Est (à ce poste depuis 2000) pour développer un programme de recherche sur les patients co-infectés par la tuberculose et le Sida, elle reçoit un appel de Daniel Messager, journaliste chez France Inter. Celui-ci lui apprend que l’AFP (Agence France Presse) vient d’annoncer qu’elle a été primée du Nobel de physiologie ou médecine, ce à quoi Françoise répond qu’il doit s’agir d’une erreur. Intrigués, les membres de la réunion l’interrogent sur cet appel mystérieux. Après leur avoir rapporté les propos tenus, son téléphone sonne de nouveau. Des participants à la réunion lui prennent alors son téléphone et confirment par une série d’appels qu’il ne s’agit pas d’une erreur. La scientifique tombe des nues : alors que la maladie sévit toujours et nécessite un traitement à vie, elle ne s’imagine pas recevoir un tel prix. Pour elle, le travail n’est pas achevé. En deuxième lieu, elle a une pensée pour toutes celles et ceux qui ont lutté et luttent toujours contre le Sida dans le monde : elle estime que le Nobel est partagé. Enfin, elle a une pensée triste pour son mari qui est décédé en février de la même année et a toujours été intimement persuadé que Françoise recevrait un jour le prix Nobel.

La semaine du 10 décembre, avant la remise officielle du prix, elle alterne entre conférences de presse, rencontres dans les écoles, interviews, répétitions pour le grand jour, etc. Elle est impressionnée par cette organisation stricte et méticuleuse, mais surtout extrêmement angoissée à l’idée de commettre une erreur : en effet, étant la seule femme primée de l’année, elle se doit de descendre le grand escalier au bras du roi suédois Charles XVI Gustave, accoutrée d’une longue robe et de talons hauts, sous les yeux de centaines de personnes. La descente se passe sans encombre, mais elle regrette de n’avoir pu profiter de la cérémonie : la soirée est féerique, mais les primés vivent sur un petit nuage qui leur empêche de vraiment apprécier le moment. Elle aimerait y retourner, mais seulement en tant qu’invitée.

Ainsi, Françoise devient la première et unique française à avoir reçu le prix Nobel de médecine avec Luc Montagnier

Harald zur Hausen lors de la quatrième réunion internationale des anciens élèves du Centre allemand de recherche sur le cancer (DKFZ) à Heidelberg

pour l’identification du virus du Sida ainsi que Harald zur Hausen pour la découverte de l’oncogénicité de certains papillomavirus humains. Jean-Claude Chermann n’est pas récompensé, mais personne ne sait encore pourquoi et ne le saura avant 50 ans, durée pendant laquelle les débats de la commission Nobel sont gardés secrets. De plus, la querelle se ravive entre Luc Montagnier et Robert Gallo : ce dernier avait obtenu par l’accord du 31 mars 1987 le statut de co-découvreur et le partage des revenus sur le brevet de dépistage du Sida, pourtant il n’est pas primé non plus. Françoise ne se mêle pas de ces affaires qu’elle juge pourtant regrettables.

Françoise Barré-Sinoussi a occupé de nombreuses fonctions. Elle est membre du conseil scientifique de l’Agence française du sang de 1997 à 2000, membre du

Françoise Barré-Sinoussi aux côtés de Stewart Cole (à gauche), directeur général de l’Institut Pasteur, et Erik Orsenna, ambassadeur de l’Institut, le 10 octobre 2018, jour du lancement du Pasteurdon. ©François Gardy pour l’Institut Pasteur

conseil scientifique du Centre international de recherche médicale de Franceville au Gabon de 1993 à 1999, directrice de recherche de classe exceptionnelle à l’Inserm depuis 2000, conseillère, puis directrice déléguée aux affaires scientifiques du réseau international des Instituts Pasteur de 2001 à 2005, professeure de classe exceptionnelle à l’Institut Pasteur depuis 2004, présidente du conseil scientifique de l’ANRS depuis 2009 et co-directrice du comité de vigilance éthique de l’Institut Pasteur depuis 2007.

Le 24 février 2009, elle est élue membre de l’Académie des sciences – Institut de France.

Le 24 février 2009, Françoise Barré-Sinoussi est élue membre de l’Académie des sciences. ©B. Eymann pour l’Académie des sciences.

En 2014, elle est nommée membre du Conseil stratégique de la recherche français, conseil en lien avec le Premier ministre français et qui traite des grandes orientations de la recherche scientifique en France.

Françoise est aussi engagée dans la lutte contre le Sida à travers des associations : elle est présidente de l’International AIDS Society de 2012 à 2014 et de Sidaction depuis 2017.

Nous ne faisons pas de la science pour la science. Nous faisons de la science pour le bien de l’humanité.

Elle participe au développement scientifique en Asie, notamment au Vietnam, au Cambodge et en

Cours de détection de l’infection par le VIH à l’Institut Pasteur de Bangui, République centrafricaine, 1987. ©Institut Pasteur

Thaïlande (collaborations avec le Vietnam dès 1988, puis dès 1994 avec le Cambodge) afin de partager les connaissances scientifiques sur le Sida avec ses homologues asiatiques et d’y installer des équipements technologiques plus modernes ou de renforcer les actuels : elle coordonne toutes ces opérations en tant que membre de l’ANRS.

Outre son prix Nobel, elle est chevalier en 1996, puis officier en 2006, puis commandeuse en 2009 et enfin Grand-Croix de la Légion d’honneur en 2017.

Elle et ses collègues ont signé près de 275 articles dans des

revues scientifiques internationales et effectué 17 dépôts de brevets dont l’invention de la molécule HPA-23 (en 1970, avant sa thèse) censée traiter le VIH mais finalement abandonnée ; son principe est réutilisé pour inventer le traitement final.

En mars 2020, la virologue est placée à la tête du Comité analyse recherche et expertise (CARE) qui est chargé de conseiller le gouvernement dans la lutte contre la COVID-19. Rarement oisive, elles est souvent amenée à voyager aux quatre coins du monde pour donner des conférences, participer à d’autres programmes de développement de la recherche dans les pays moins développés, assister aux réunions des divers conseils scientifiques dont elle fait partie…

Aujourd’hui, elle s’est un peu éloignée des laboratoires, mais elle ne les quitte jamais vraiment : elle déplore le manque

Françoise Barré-Sinoussi a été présidente de l’International AIDS Society de 2012 à 2014. ©Marcus Rose pour l’International AIDS Society

de financements de la recherche française qui amène beaucoup de scientifiques à s’expatrier outre Atlantique et affirme que public et privé devraient collaborer davantage pour pallier à ces manques. Selon elle, les chercheurs et chercheuses subissent des tâches administratives devenues bien trop lourdes et chronophages.

Une femme aussi inépuisable que brillante qui mérite amplement le prix Nobel qui lui a été décerné !

Romain Guerin–Pavec